Que la recherche au niveau de l’ADN et d’une plus grande proportion d’échantillon puissent donner plus de précision sur l’origine des ancêtres d’une personne, je suis bien d’accord, cependant, je trouve que les résultats avant et après la mise à jour sur ces deux cas, la mère et le fils sont étranges. Le père de la mère était amérindien, mais cela ne serait pas inscrit dans son ADN alors que son fils, il est indiqué qu’il a une faible partie amérindienne.

Nuage

Les résultats d’un test d’ADN qui changent avec le temps

PHOTO : RADIO-CANADA

Nancy Desjardins

Très populaires sur le web, les tests ADN offerts par de nombreuses entreprises suscitent beaucoup de questions chez certains clients, rapporte La facture.

Beaucoup se plaignent que leurs origines changent radicalement lors des mises à jour effectuées par les compagnies.

Certaines régions dont ils étaient originaires ont complètement disparu.

Chez les Lacasse-Charbonneau, la recherche de leurs ancêtres a toujours suscité un intérêt. Ils ont donc acheté un test ADN vendu par l’entreprise Ancestry DNA.

J’étais curieux de savoir à quel point j’étais Français. Pascal Charbonneau-Lacasse

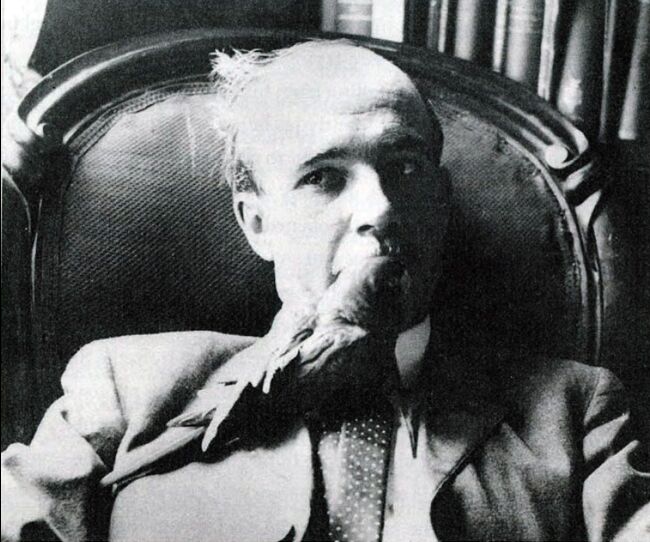

Le grand-père de Pascal Charbonneau-Lacasse

PHOTO : RADIO-CANADA

Sa mère, Sophiane Charbonneau, est convaincue pour sa part que ses ancêtres sont d’origine autochtone.

C’est clair que mon grand-père est autochtone. Sophiane Charbonneau

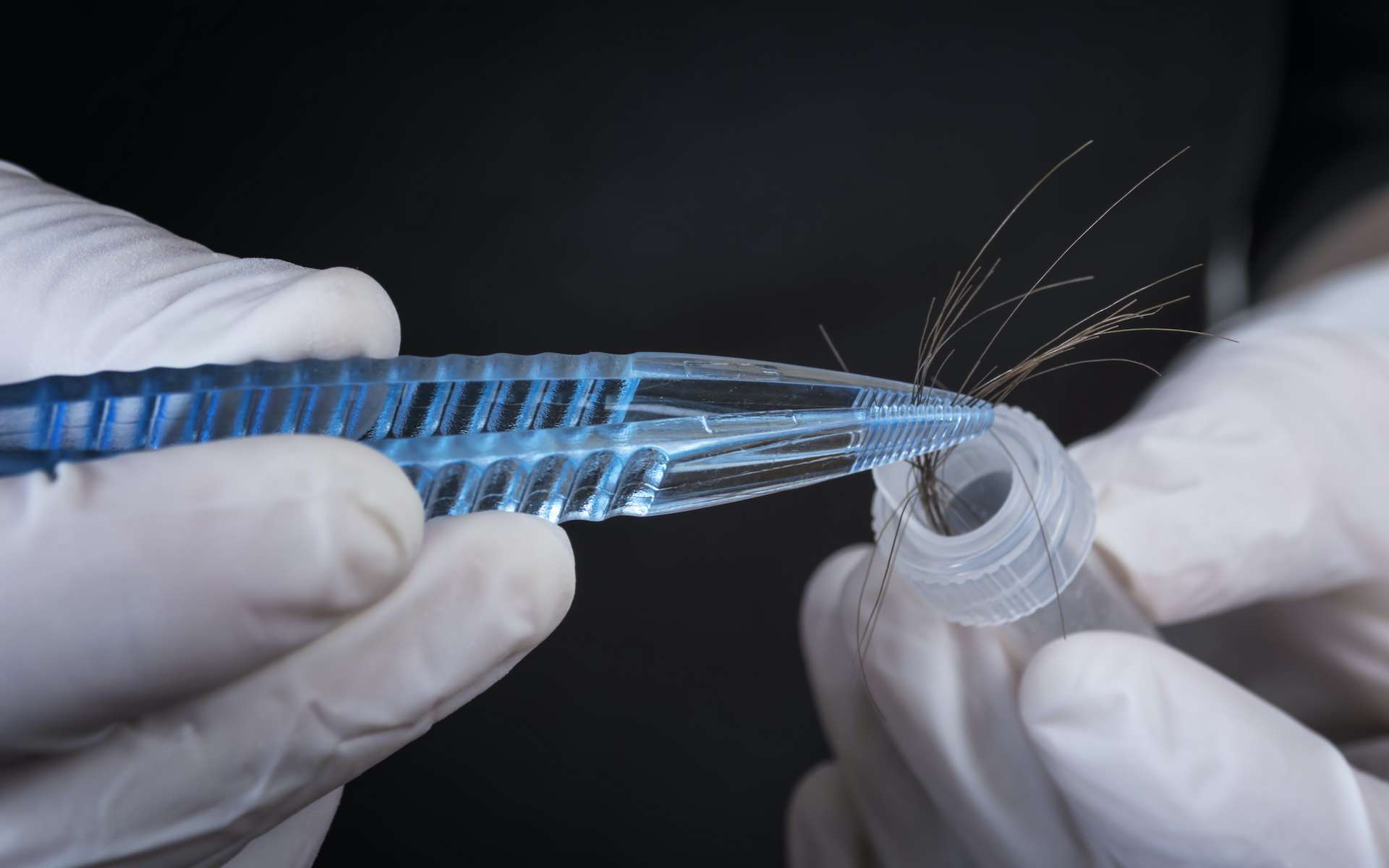

Ils ont tous les deux fait parvenir un échantillon de salive à l’entreprise.

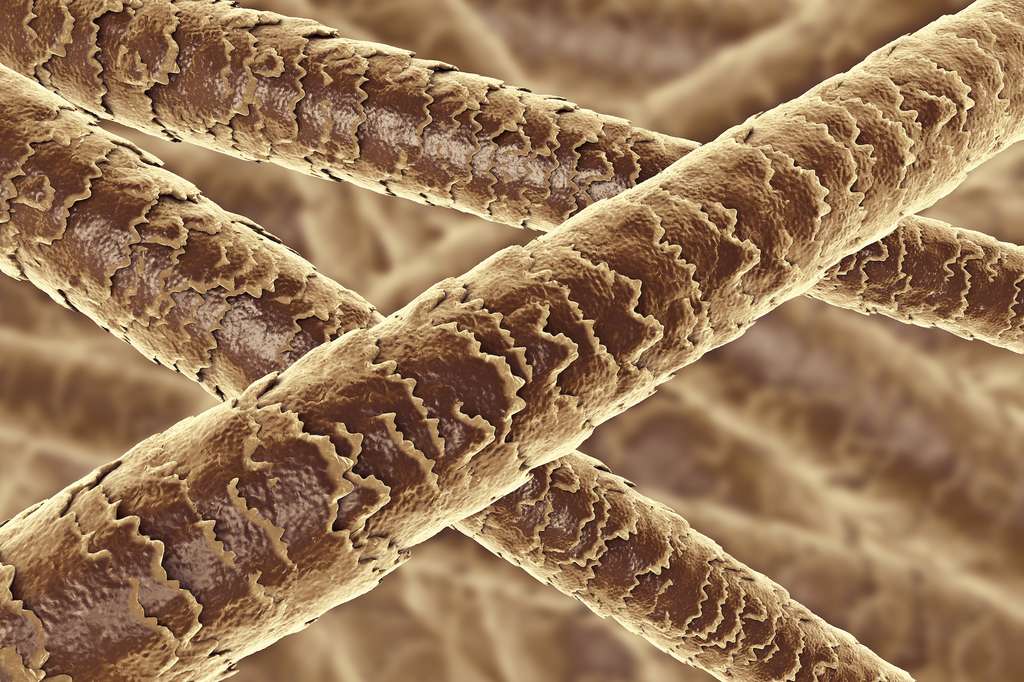

C’est à partir des molécules d’ADN contenues dans la salive qu’Ancestry DNA identifie l’origine de vos ancêtres.

Lors de la réception des résultats, elle apprend que ses ancêtres sont davantage d’ascendance ouest-européenne qu’autochtone.

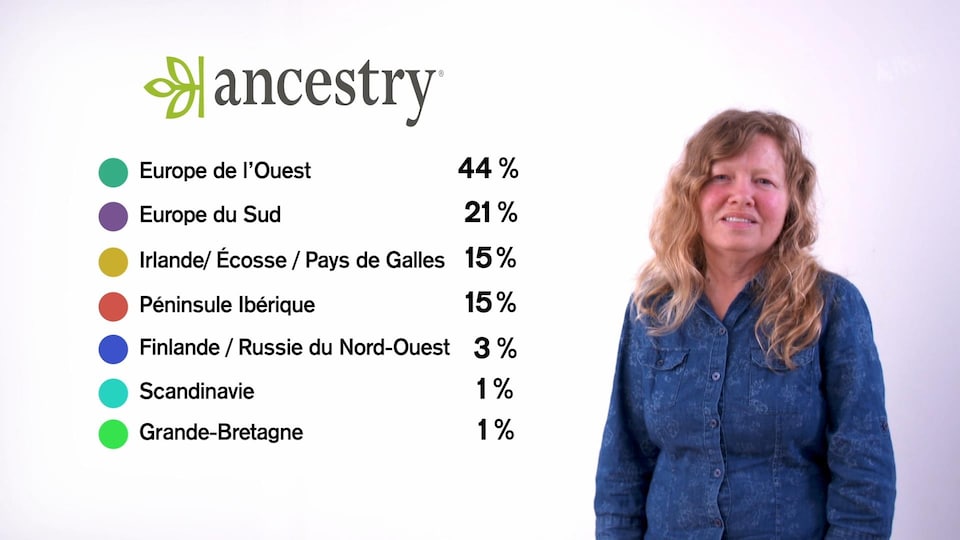

L’information fournie dans un premier temps par Ancestry DNA à Sophiane Charbonneau

PHOTO : RADIO-CANADA

Par contre, son fils Pascal possède des ancêtres issus des Premières Nations.

Je m’explique mal pourquoi j’ai des origines autochtones alors que ma mère et mon père n’en ont pas! Pascal Charbonneau-Lacasse

L’information fournie dans un premier temps par Ancestry DNA à Pascal Charbonneau-Lacasse

PHOTO : RADIO-CANADA

Cinq mois après la réception de leurs résultats, une autre surprise attendait la famille.

Lors d’une mise à jour effectuée par l’entreprise, certaines origines ont complètement changé.

Sophiane Charbonneau n’est plus du tout originaire de l’Europe du Sud, de la péninsule Ibérique, de la Finlande, et de la Russie du Nord-Ouest.

De plus, l’Europe de l’Ouest a fait place à la France à 86 %.

L’information fournie dans un second temps par Ancestry DNA à Sophiane Charbonneau

PHOTO : RADIO-CANADA

Quant à son fils Pascal, même constat. Cinq régions ont complètement disparu et l’Europe de l’Ouest est devenue la France.

Je ne comprends pas que ça change comme ça. Je n’y crois plus. Sophiane Charbonneau

L’information fournie dans un second temps par Ancestry DNA à Pascal Charbonneau-Lacasse

PHOTO : RADIO-CANADA

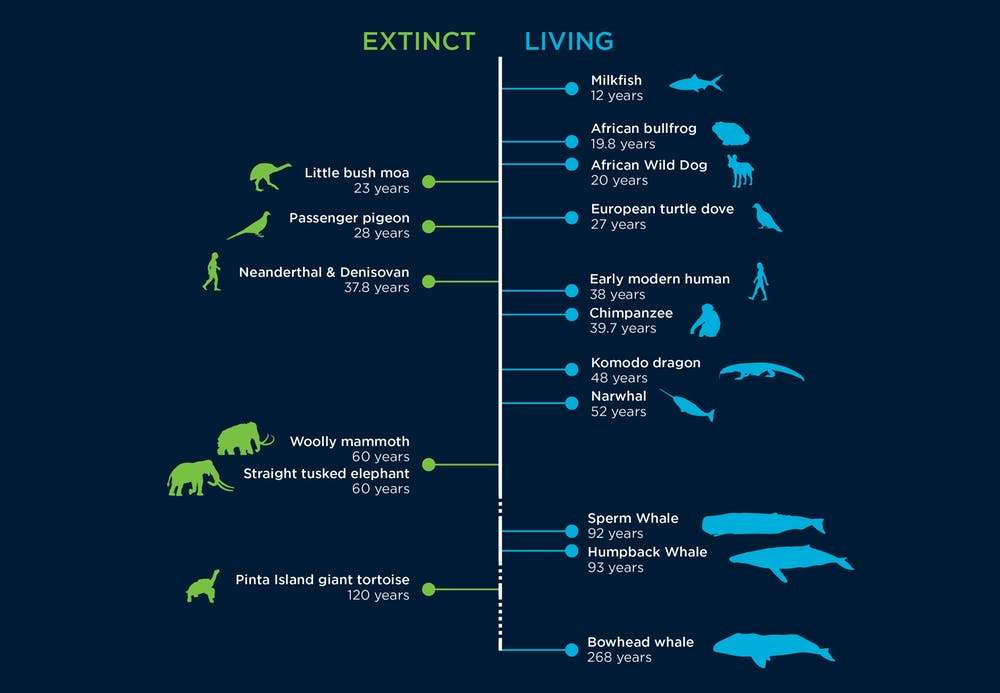

Selon Simon Gravel, professeur au Département de génétique de l’Université McGill, la démarche d’Ancestry DNA est sérieuse et la réponse se trouve au niveau du groupe de référence où l’on compare l’ADN.

L’entreprise le compare avec les molécules d’ADN qu’elle a dans son ordinateur. Souvent, lors des mises à jour, le groupe de référence a changé, donc, forcément, les résultats aussi. Simon Gravel

Ancestry DNA est consciente que les mises à jour suscitent l’incrédulité de certains consommateurs.

Informée du cas des Lacasse-Charbonneau, l’entreprise affirme que ce n’est pas l’ADN qui change, mais le degré de précision des résultats qui s’améliore.

Ce qui a changé, c’est ce que nous savons de l’ADN, la quantité de données à notre disposition et notre manière de l’analyser, fait valoir l’entreprise. Nos clients reçoivent des estimations d’ethnicité mises à jour à mesure que notre panel de référence s’élargit et que l’algorithme s’améliore, ce qui permet de déterminer les ventilations ethniques avec un degré de précision supérieur.